業界の「構造的な強さと弱さ」を見抜ける人は、面接官に“本質を捉える人材”として刺さる。

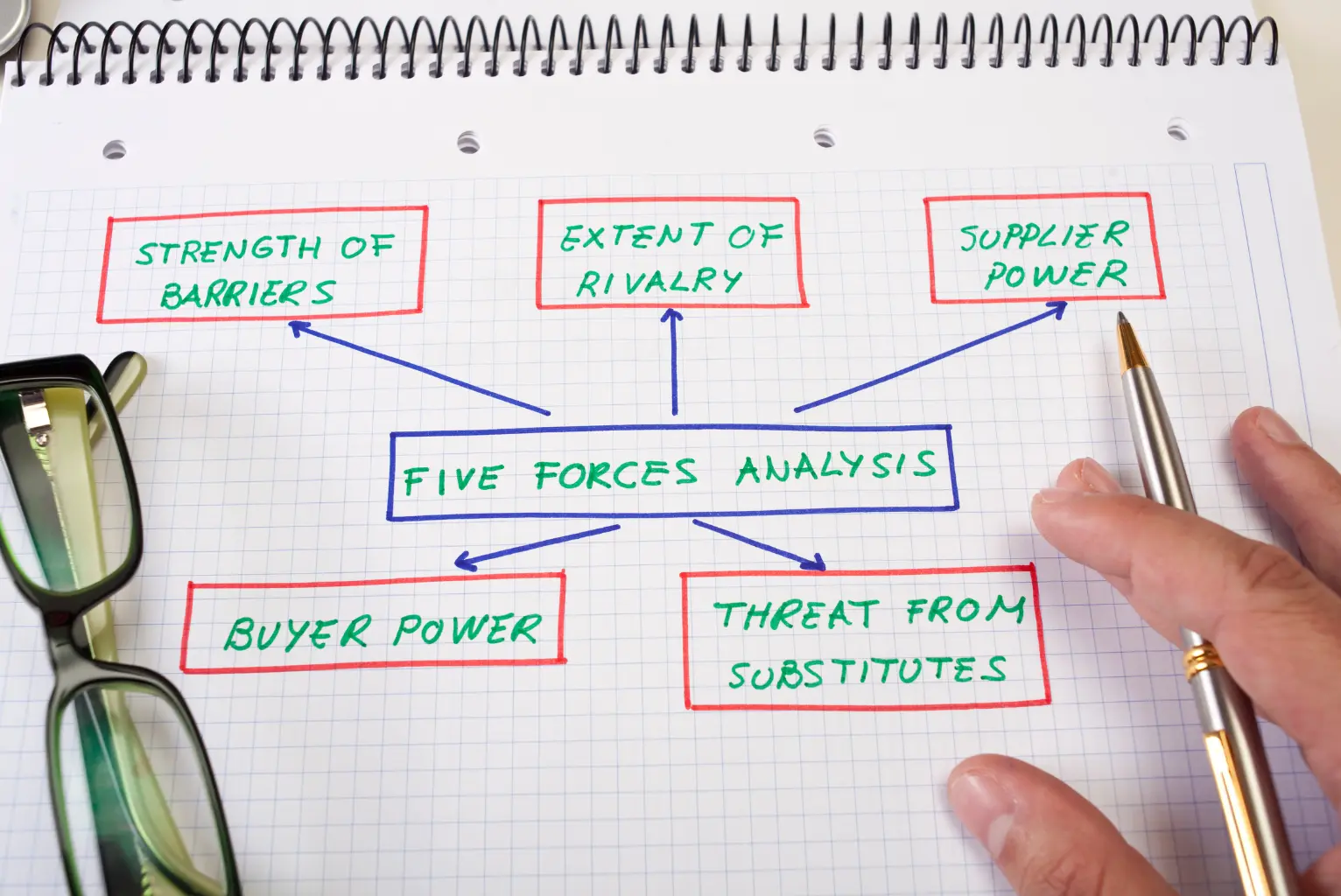

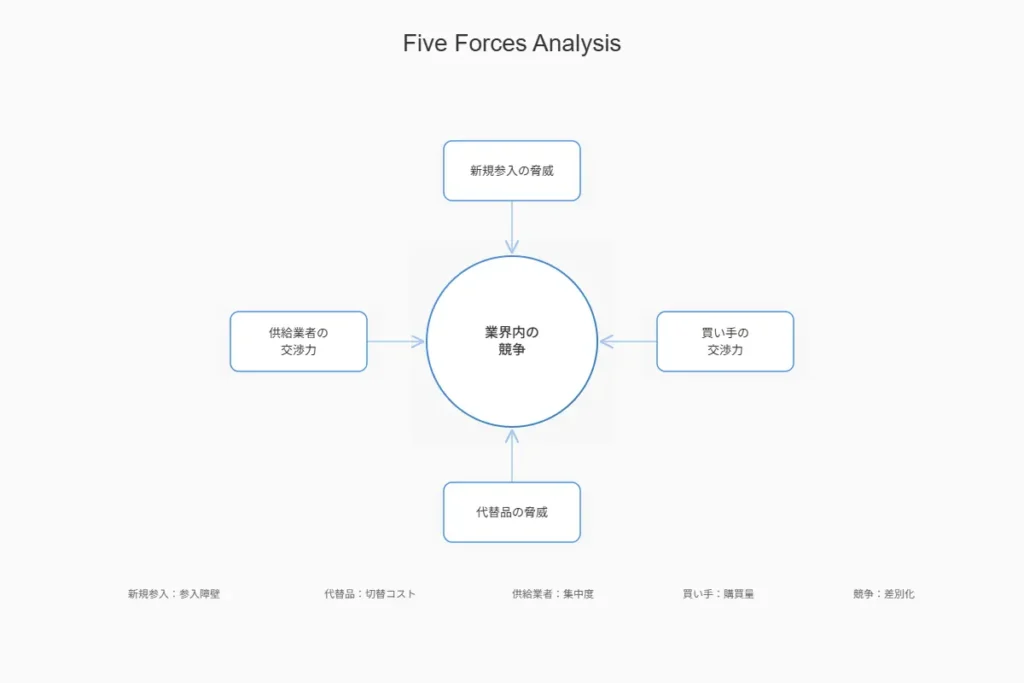

ポーターのファイブフォース分析は、企業が市場での競争力を理解し、戦略を策定するための重要なツールです。この分析手法を通じて、企業は市場における様々な力を評価し、ビジネス戦略の形成に役立てることができます。この記事では、ポーターのファイブフォース分析の基本概念と、その応用について詳しく解説します。

- ファイブフォースは「業界構造」の分析手法

- トレンドよりも“構造”が利益を決める

- 5つの力は「収益性を下げる脅威」

- 競争が激しい=儲からない業界かも

- 自社分析ではなく「業界全体の視点」が重要

- 就活生は企業研究だけでなく業界研究も必要

- コンサル・商社・メーカー問わず応用可

- ケース面接・ES・ディスカッションで多用

- 構造分析→戦略提案の流れが最強

- MBB志望やMBAケースで「使いこなせる」ことが問われる

ポーターのファイブフォース分析は、業界分析の超基本フレームワーク。5つの「力(フォース)」=競合・新規参入・サプライヤー・顧客・代替品を評価することで、その業界の構造的な収益性を見抜けます。戦略コンサル・マーケ・経営企画など、どの分野でも問われる知識なので、就活やMBAのケース・GD・志望動機で必ず役立ちます。

ポーターのファイブフォース分析とは何か?

- 企業の“戦う土俵”を構造的に理解できるツール

- 5つの外部要因はどれも収益性に直結する

- 自社のポジショニングを見直すための羅針盤になる

ポーターのファイブフォース分析は、ハーバード大学の経営学者マイケル・ポーターによって提唱された理論です。

この分析は、企業が直面する競争要因を5つの力に分類し、それらの力が業界の競争環境にどのように影響を与えるかを評価します。

主に競争の脅威、新規参入の障壁、サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、そして代替品の脅威の5つの要素から成り立っています。

この理論は、企業が競争戦略を策定する際に、それぞれの力がどのように影響を及ぼし得るかを分析するためのフレームワークを提供します。これにより、企業は競争優位性を維持し、持続的な成長を実現するための効果的な戦略を立てることが可能になります。

ファイブフォース分析は、多くの業界で広く活用されており、企業が自社の強みと弱みを理解するための重要な手段となっています。

ポーターのファイブフォース分析は、単なる理論にとどまらず、実際のビジネス環境に適用可能な実用的なツールです。この分析を通じて企業は、競争環境をより深く理解し、それに応じた戦略を構築する能力を高めることができます。

キャリまる

キャリまるマーケティング戦略を考えるときは、まずこの5つの力を図解で整理してみよう。それだけで戦略の解像度が一気に上がるよ。

競争の脅威を理解するための基本

- 成長率が低い市場ほど競争が激化(例:ビール業界)

- 製品の差別化が弱いと価格競争に巻き込まれる

- 「業界内の力関係」が働きやすくなるのが特徴

競争の脅威は、同業他社間の競争がどれほど激しいかを示す要素です。企業が市場で成功を収めるためには、この競争の激しさを理解し、それに応じた戦略を策定することが不可欠です。

競争が激しい市場では、価格競争が激化し、利益率が低下する可能性があります。

競争の激しさを左右する要因には、市場の成長率、業界内の競合企業の数や規模、製品やサービスの差別化の程度などがあります。たとえば、市場が成長している場合、競合他社が市場シェアを奪い合う傾向が強まり、より激しい競争が生まれる可能性があります。

企業は、競争の脅威を軽減するために、独自の価値を提供する製品やサービスの開発、ブランドの強化、顧客ロイヤルティの向上などの戦略を講じることが求められます。

競争の脅威を正しく評価することは、企業が市場での優位性を確保し、持続的に成長するための鍵となります。

キャリまる

キャリまる「競合が多い=儲かりにくい」。競争が激しいと企業の戦略は“効率化”や“差別化”に寄る。御社がどう差別化してるかを面接で語れると◎。

サプライヤーの交渉力を分析する方法

- 半導体業界や物流などで高まりがち

- 供給元が寡占だと、企業は弱くなる

- 垂直統合(例:AppleのMチップ)は交渉力対策

サプライヤーの交渉力は、企業が原材料やサービスを購入する際に直面する力の1つです。サプライヤーが強い交渉力を持つ場合、企業はコストの上昇や供給の不安定性に直面する可能性があります。

したがって、サプライヤーの交渉力を理解し、管理することは重要です。

サプライヤーの交渉力を評価する際には、供給源の数や代替供給者の存在、サプライヤーの独自性や提供する製品の重要性などが考慮されます。

たとえば、限定された数のサプライヤーしか存在しない場合、彼らは価格設定や契約条件において有利な立場に立つことができます。

企業は、サプライヤーの交渉力を抑制するために、多様な供給源の確保や長期的なパートナーシップの構築、さらには垂直統合を検討することなど、戦略的なアプローチを講じることが求められます。

これにより、供給の安定性を高め、コストを管理することが可能になります。

キャリまる

キャリまる「川上を抑えた企業は強い」。物流・原材料が高騰すると苦しいのはなぜ?と問われたら、サプライヤーの交渉力が強い構造と説明しよう。

新規参入の障壁とその影響

- 高い参入障壁=既存企業の安定収益に直結

- ネット業界やD2Cブランドの新規参入が急増中

- 成長性が高い業界ほど、参入も多い

新規参入の障壁は、新しい競合他社が市場に参入する際に直面する困難さを示します。これらの障壁は、既存企業の競争優位を保護し、業界内の競争を制限する役割を果たします。

新規参入の障壁には、規模の経済、ブランド認知度、特許や専有技術、政府の規制、そして顧客ロイヤルティなどが含まれます。たとえば、高い初期投資が必要な業界では、新規参入が困難になることがあります。

企業は、新規参入の障壁を活用して市場の地位を維持しつつ、競争の激化を抑えることができます。これにより、持続的な競争優位を確保し、業界内での優位性を維持することが可能になります。

キャリまる

キャリまる「この業界は新規参入されやすいですか?」と聞かれたら、“ブランド・規模・規制”の有無を軸に答える。スタートアップと大手の勝ち筋の違いを見抜こう。

顧客の交渉力を活かした戦略作成

- ECやSNSの普及で「顧客の声」が強くなっている

- 顧客が価格・品質を選べる=競争激化

- B2Bでは“購買担当者”の力が企業間取引に影響

顧客の交渉力は、消費者やクライアントが企業に対してどれだけの影響力を持つかを示す要因です。顧客が強い交渉力を持つ場合、企業は価格の引き下げや品質の向上を求められる可能性があります。

顧客の交渉力を評価するには、顧客の数や購入量の規模、製品やサービスの差別化の程度、代替品の存在などが考慮されます。たとえば、少数の大口顧客が存在する場合、彼らの要求に応えることが企業にとって重要となります。

企業は、顧客の交渉力を効果的に活用するために、顧客ニーズに応じた製品やサービスの開発、カスタマーリレーションシップの強化、そして差別化戦略の推進などを行います。これにより、持続的な競争優位を築き、顧客満足度を向上させることが可能になります。

ポーターのファイブフォース分析は、企業が市場での競争状況を深く理解するための強力なツールです。それぞれの力を正しく評価し、適切な戦略を講じることで、企業は持続的な成長と競争優位を確保することができます。この分析を活用し、未来のビジネスチャンスを最大限に生かしていきましょう。

キャリまる

キャリまる「ユーザー目線」を軽視すると淘汰される。顧客満足度やロイヤルティ戦略はこの力を緩和する手段として語れる。

ファイブフォース分析をしてみよう

キャリまる

キャリまるツールの下に誰もが知っている企業のファイブフォース分析の分析結果を項目のそれぞれポイントをまとめたものがあるので、参考にしてください。

\ファイブフォース分析ツール/

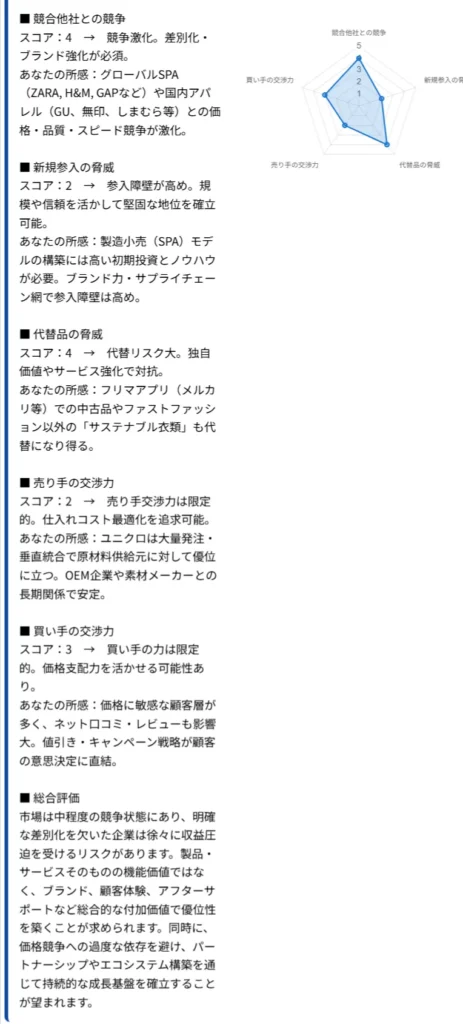

ユニクロのファイブフォース分析(例)

- グローバルSPA企業(ZARA、H&M)との価格×トレンド競争が厳しい。

- 日本国内ではGU(グループ内)、無印良品、しまむらと「実用衣料」カテゴリでの戦い。

- ユニクロは「高機能素材+低価格+大量流通」でコスト優位性を確保。

キャリまる

キャリまるユニクロの強みは“ベーシック×機能性”という明確なポジショニング。トレンドに流されすぎず、機能素材で差別化を図っている点が競合との差。

- SPAモデル(製造から販売まで一貫)の構築は高いハードル。

- オンラインアパレル(D2Cブランド)の出現もあるが、スケールで劣る。

- サプライチェーンの強さ(ヒートテック等素材開発含む)が大きな参入障壁。

キャリまる

キャリまる大量生産・店舗網・グローバルサプライチェーンを武器にしているユニクロに、短期で追いつける企業は少ない。

- 古着/リユース市場の拡大(Z世代ではサステナブル志向)。

- メルカリ、ラクマなどのC2C流通の伸長。

- 無印やワークマンなど“実用重視で低価格”の選択肢。

キャリまる

キャリまるサステナブル志向への対応(RE.UNIQLOなど)や、長く着られる品質による“脱使い捨て”のブランディングが重要。

- 自社で素材開発を行い、生産はアジア諸国(中国・ベトナム)を中心とした強いパートナーシップ体制。

- 大量発注によって価格交渉力を保持。

- ただし、近年はESG視点からの“調達リスク”が注目されている(人権・環境など)。

キャリまる

キャリまるユニクロはサプライヤーに対して強い立場にあるが、ESG対応を怠るとブランドリスクが顕在化する可能性も。

- 価格に敏感な層が多く、セール・値引きがCVに大きく影響。

- 口コミ・SNSでの製品評価が売上に直結(例:エアリズム、感動パンツ)。

- ブランドロイヤルティは高い一方で、新奇性には欠けると見られることも。

キャリまる

キャリまる機能性とコスパのバランスを取りながら、顧客接点を増やすことで継続的なロイヤルティを育む戦略が必要。

キャリまる

キャリまる就活・MBA受験で使える一言

ユニクロは“低価格 × 高機能”のポジショニングを確立し、SPAモデルによる垂直統合とサプライチェーン最適化で、五つの競争要因の多くにおいて優位に立つ構造を持っています。

この記事を読んだ人はこんな記事もチェック!

参考サイト

- https://www.isc.hbs.edu/strategy/business-strategy/Pages/the-five-forces.aspx?utm_source=chatgpt.com

- https://hbr.org/2008/01/the-five-competitive-forces-that-shape-strategy?utm_source=chatgpt.com

- https://www.mindtools.com/at7k8my/porter-s-five-forces?utm_source=chatgpt.com