結論:自己分析は就活成功の土台。完璧を求めず5ステップで進め、自分の価値観・強みを言語化し、納得できるキャリア選択を実現しよう。

自己分析は「納得解」を得るためのプロセスである

5つのステップで段階的に自己理解を深めるのが効果的

自己PRや志望動機に説得力を持たせるには自己分析が必要

フレームワーク(SWOT、モチベーショングラフ等)が有効

つまずいたときの対処法も知っておくことで挫折しにくくなる

「周りは自己分析を始めているけど、何から手をつければいいのかわからない…」

「自分の強みってなんだろう?特別な経験もないし、ESに書けることがない…」

就職活動を始めたばかりのあなたは、今こんな悩みを抱えているのではないでしょうか。真面目にやらなきゃ、と焦る気持ちとは裏腹に、いざ自分と向き合おうとすると手が止まってしまう。その気持ち、とてもよくわかります。

しかし、安心してください。自己分析は「正解」を探すテストではありません。あなただけの「納得解」を見つけ、自信を持ってキャリアを選ぶためのコンパスを手に入れる作業です。

この記事では、多くの内定者が実践してきた自己分析の進め方を、図解を交えながら失敗しない5つのステップで徹底的に解説します。フレームワークの紹介はもちろん、先輩たちのリアルな失敗談や、よくある悩みの解決策も具体的にお伝えします。

この記事を読み終える頃には、自己分析への迷いがなくなり、「自分はこういう人間だ」と自信を持って語れるようになっているはずです。さあ、一緒にあなただけの武器を見つける旅に出ましょう。

そもそも自己分析とは?就活で必要な3つの理由

キャリまる

キャリまる自己分析は、自分の価値観・強みを明らかにし、企業選びや面接での自己PRの質を高める就活の基盤です。

自己分析は企業選定の精度を高める「絞り込みフィルター」である

面接の説得力は「自己理解の深さ」に比例する

入社後の離職リスクを低減できる手段でもある

自己分析とは、文字通り「自分を分析すること」です。具体的には、これまでの経験を振り返り、ご自身の価値観や強み・弱み、興味の方向性などを深く理解するプロセスを指します。就職活動という大事な局面で、なぜこの自己分析が不可欠なのでしょうか。その理由は大きく3つあります。

自分に合った企業を効率的に見つけるため

世の中には数えきれないほどの企業が存在します。その中から、やみくもにエントリーするのは非効率的ですし、心から「ここで働きたい」と思える企業に出会うのは難しいでしょう。

自己分析を通して自分の価値観や仕事に求めるもの(就活の軸)が明確になれば、膨大な企業情報の中から、自分にマッチする企業を効率的に探し出せるようになります。これは、航海で目的地を定める羅針盤を持つようなものです。

面接官に自分を効果的に伝えるため

エントリーシート(ES)や面接で必ず問われる「自己PR」や「志望動機」。自己分析ができていないと、その場しのぎの薄っぺらい内容になりがちです。

一方で、自己分析で自分の強みや価値観を深く理解していれば、具体的なエピソードを交えて説得力のあるアピールができます。「なぜそう思うのか」「なぜその強みが仕事で活かせるのか」を自分の言葉で語れるため、面接官にあなたの魅力が深く伝わります。

入社後のミスマッチを防ぎ、長く活躍するため

「思っていた仕事と違った」「社風が合わなかった」といった理由で早期離職してしまうのは、あなたにとっても企業にとっても不幸なことです。

自己分析は、自分が本当にやりたいこと、そしてどのような環境で輝けるのかを事前に知るための重要なステップです。自分の特性を理解した上で企業選びをすることで、入社後のミスマッチを減らし、やりがいを感じながら長く活躍できる可能性が高まります。

キャリまる

キャリまる「なんとなく企業を選ぶ」のではなく、自己分析で“選べる自分”になろう。志望動機に説得力が生まれます。周囲のスピードに焦らず、自分の興味・大切にしたい価値観にじっくり向き合いましょう。

【図解】失敗しない自己分析の進め方5ステップ

キャリまる

キャリまる自己分析は過去→価値観→強み→軸→伝え方の5ステップで進めると、自信を持って発信できる自分像が完成します。

ステップを順に追うことで「再現性ある自己理解」が得られる

情報の整理→解釈→戦略化という流れが重要

ESや面接対策に直結する構造化された準備になる

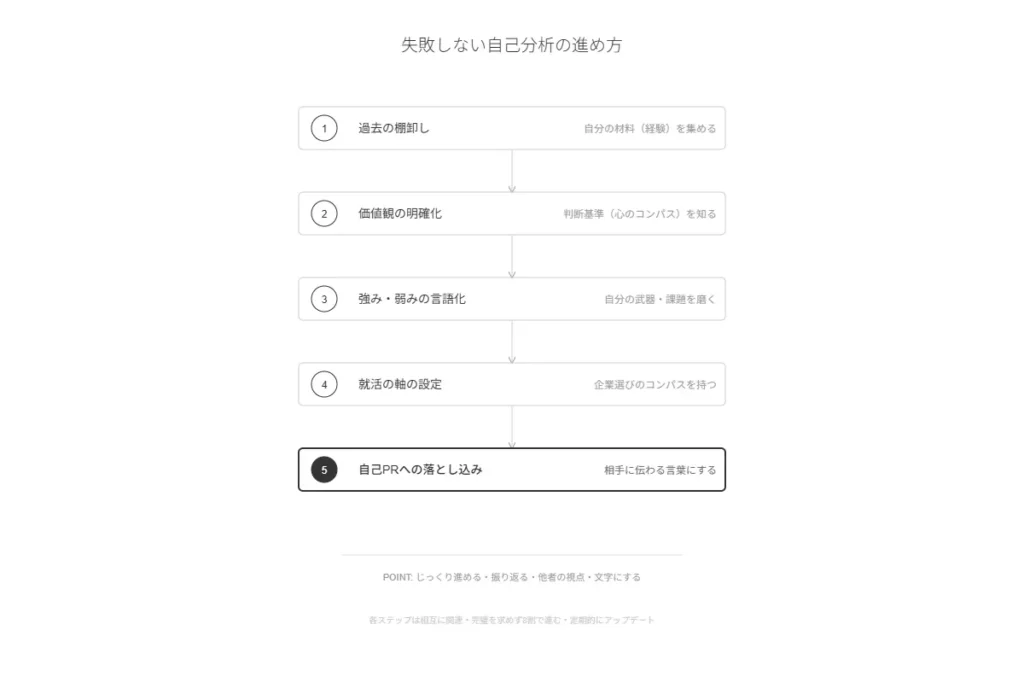

それでは、具体的に自己分析の進め方を5つのステップで解説していきます。この順番で進めることで、思考が整理され、スムーズに自己理解を深めることができます。まずは全体像を掴みましょう。

【自己分析の全体像】

- STEP1:過去の棚卸し → 自分の材料(経験)を集める

- STEP2:価値観の明確化 → 判断基準(心のコンパス)を知る

- STEP3:強み・弱みの言語化 → 自分の武器・課題を磨く

- STEP4:就活の軸の設定 → 企業選びのコンパスを持つ

- STEP5:自己PRへの落とし込み → 相手に伝わる言葉にする

この5ステップを一つずつ丁寧に進めていきましょう。

ステップ1:過去の棚卸しで「自分」の材料を集める

キャリまる

キャリまる自分の過去は、最大の“自己分析素材”。感情の動きが最も重要。

小さな出来事ほど個性が出る素材

感情や動機まで深掘りしてこそ自己理解になる

失敗経験こそ「人間味のあるエピソード」の宝庫

自己分析の最初のステップは、過去の経験を洗いざらい書き出すことです。ここで重要なのは、良い経験も悪い経験も、大きな出来事も些細な出来事も、すべてをフラットに書き出すこと。成功体験だけでなく、失敗や挫折の中にこそ、あなたの本当の姿が隠されていることが多いからです。

代表的な手法として「自分史」と「モチベーショングラフ」があります。まずは自分史から始めてみましょう。

小学校、中学校、高校、大学と時代を区切り、その時に熱中したこと、頑張ったこと、困難だったことなどを思い出せる限り書き出します。その際、「なぜそれに取り組んだのか?」「何を感じたのか?」という感情や動機まで深掘りするのがポイントです。

【内定者の声】

「最初は自分史を作るのが面倒だと感じていました。でも、書き出してみると、忘れていたサークルでの小さな成功体験を思い出し、それがガクチカの重要なエピソードになりました。ただの出来事だけでなく、当時の感情も一緒にメモしたのが良かったです。」(大手メーカー内定・Aさん)

キャリまる

キャリまる最初は箇条書きでOK!小さな一歩から始めて、自分だけの“就活の地図”を描いていきましょう。

ステップ2:価値観を明確にして「判断基準」を知る

キャリまる

キャリまる価値観を掘り下げることで、自分にとって「譲れない条件」が明確になる。

判断基準は就活の“選球眼”

行動の裏にある「なぜ」が価値観を浮き彫りにする

一貫した価値観は面接での軸になる

過去の棚卸しでたくさんの経験(材料)が集まったら、次はそれらのエピソードに共通する「価値観」を見つけ出します。価値観とは、あなたが物事を判断するときの「軸」となる考え方や、大切にしていることです。

例えば、「文化祭の企画で、意見がバラバラのメンバーをまとめ、成功に導いた経験」を振り返ったとします。このエピソードからは、「チームで協力して目標を達成することに喜びを感じる」「困難な状況でも諦めずに解決策を探す」といった価値観が見えてくるかもしれません。

ステップ1で書き出したエピソードを眺め、「なぜその時、自分はそう行動したんだろう?」と問いかけることで、あなたの判断基準が浮かび上がってきます。

キャリまる

キャリまる「何をしていたか」より「なぜやったか」。自分のこだわりを探ってみよう。

ステップ3:強み・弱みを言語化して「自分の武器」を磨く

キャリまる

キャリまる強みだけでなく「なぜその強みが活きるか」まで言語化できれば説得力が増す。

SWOTは自己PR戦略に直結

弱みは“伸びしろ”として見せると好印象

他己分析の活用で主観の偏りを防げる

価値観が見えてきたら、次はそれを「強み」や「弱み」という具体的な言葉に落とし込んでいきます。これは、就活で自分をアピールするための「武器」を磨く工程です。

ここでは、「SWOT分析」というフレームワークが役立ちます。自分の内部環境(強み・弱み)と、外部環境(機会・脅威)を整理することで、自己PRの方向性を定めることができます。

| プラス要因 | マイナス要因 | |

|---|---|---|

| 内部環境 | 強み (Strengths) 例:計画性、傾聴力、粘り強さ | 弱み (Weaknesses) 例:人前で話すのが苦手、頑固な一面 |

| 外部環境 | 機会 (Opportunities) 例:志望業界の成長、OB訪問の機会 | 脅威 (Threats) 例:選考の早期化、競合学生の存在 |

弱みが見つかっても落ち込む必要はありません。弱みは「改善点」であり「伸びしろ」です。「人前で話すのが苦手」なら、「聞き手に回って意見を引き出すのが得意」という強みに言い換えることもできます。

客観的な視点を得るために、友人や家族に「私の強みって何だと思う?」と聞いてみる「他己分析」も非常に有効です。

キャリまる

キャリまる「強み=特別な才能」ではないよ。友達に聞いてみると、新たな発見があるかも。

ステップ4:就活の軸を定めて「企業選びのコンパス」を持つ

キャリまる

キャリまる企業選びに迷わなくなる“行動のコンパス”を持とう。

就活の軸は企業選定の“フィルター”

抽象→具体へ言語化することで差別化できる

「なぜこの会社?」に対する答えが深まる

ここまでのステップで見えてきた「価値観」と「強み」を掛け合わせ、企業選びの基準となる「就活の軸」を定めます。就活の軸とは、「仕事を通じて何を成し遂げたいか」「どのような環境で働きたいか」を言語化したものです。

例えば、「チームで協力する価値観」と「傾聴力という強み」があるなら、「チームワークを重視し、多様な意見を尊重する社風の企業」や「顧客の課題を深くヒアリングする営業職」などが軸になるかもしれません。

重要なのは、「成長したい」といった抽象的な言葉で終わらせず、「若手のうちから裁量権を持って挑戦できる環境で、〇〇のスキルを伸ばしたい」のように具体的にすることです。この軸が、企業選びのブレないコンパスになります。

キャリまる

キャリまる軸は1つでOK。「どんな働き方をしたいか?」から考えるのがコツです。

ステップ5:自己PR・ガクチカに落とし込み「伝わる言葉」にする

キャリまる

キャリまる面接官が納得できる自己PRは、ストーリーで伝えるのが鉄則。

強み+エピソードの組み合わせが基本形

エピソードは「課題→行動→結果→学び」で構成

説得力は「具体性×一貫性」で生まれる

自己分析の最終ステップは、見つけ出した強みや就活の軸を、ESや面接で「伝わる言葉」に落とし込むことです。せっかく素晴らしい強みを見つけても、相手に伝わらなければ意味がありません。

ここでは、「強み」とそれを裏付ける「具体的なエピソード」をセットにすることが鉄則です。例えば、「私の強みは計画性です」とだけ言うのではなく、「大学時代の研究で、綿密な実験計画を立て、半年前から逆算して準備を進めた結果、学会発表に成功しました」と語ることで、一気に説得力が増します。

このストーリー作りが、面接官の心を動かす鍵となります。

キャリまる

キャリまる型を守ればOK。「強み+体験談」をセットで用意しよう!

【内定者の声】

「自己分析で就活の軸が明確になったおかげで、面接での『なぜ弊社なのですか?』という質問に、自分の言葉で自信を持って答えられました。自分の経験と企業の事業内容を結びつけて話せたのが、内定に繋がったのだと思います。」(IT企業内定・Bさん)

キャリまる

キャリまる最初は箇条書きでOK!小さな一歩から始めて、自分だけの“就活の地図”を描いていきましょう。

自己分析で使える!おすすめのフレームワークとツール

キャリまる

キャリまるフレームワークと診断ツールは自己分析を深めるための強力な補助輪。客観的視点と主観的整理の両立がカギです。

自己理解には「構造化」が必要。フレームはその土台

ツールの診断結果はヒント。盲信せず「自分の言葉」に変換することが大

複数ツールの結果を比較すると、自分の共通項が見えてくる

自己分析をより効率的に、そして多角的に進めるためには、便利なフレームワークやツールを活用するのもおすすめです。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

定番フレームワーク4選

自己分析には、思考を整理するための型(フレームワーク)がいくつか存在します。目的に合わせて使い分けることで、分析がスムーズに進みます。

| フレームワーク | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| 自分史 | 過去の出来事と感情を時系列で書き出す最も基本的な手法。 | まず何から始めるべきかわからない人 |

| モチベーショングラフ | 人生の出来事に対するモチベーションの浮き沈みをグラフ化する。 | 自分のやる気の源泉やパターンを知りたい人 |

| SWOT分析 | 強み・弱み(内部)と機会・脅威(外部)を分析し、戦略を立てる。 | 自分の立ち位置を客観的に把握したい人 |

| Will-Can-Must | やりたいこと(Will)・できること(Can)・すべきこと(Must)の重なりからキャリアを考える。 | やりたいことと現実のバランスを取りたい人 |

客観的な視点を得られる自己分析ツール

自分一人で考えるのが難しい場合は、Web上で利用できる診断ツールを使ってみるのも良いでしょう。客観的なデータから、自分では気づかなかった一面を発見できるかもしれません。

- 16Personalities: MBTIに基づいた性格診断ツール。自分の思考の癖や他人との関わり方を詳しく知ることができます。

- リクナビNEXT グッドポイント診断: リクルートが提供するツールで、8,568通りの中からあなたの5つの強みを診断してくれます。

- ミイダス: 自分の市場価値や向いている職種などをデータに基づいて診断してくれるサービスです。

ただし、ツールはあくまで補助的なものです。診断結果を鵜呑みにするのではなく、「自分にはこういう側面もあるのか」というヒントとして捉え、自己分析を深める材料として活用しましょう。

キャリまる

キャリまる診断ツールは“正解”ではなく“気付き”を得るためのもの。結果を材料に自分なりの解釈を加えましょう。

自己分析でつまずいた時の対処法【よくある悩みQ&A】

自己分析は自分と深く向き合う作業だからこそ、途中でつまずいたり、悩んだりすることも少なくありません。ここでは、就活生からよく聞かれる悩みとその対処法をQ&A形式でご紹介します。

強みが見つかりません。特別な経験もありません…

「強み」は、誰もが真似できない特別な能力のことではありません。「当たり前にできること」の中にこそ、あなたの強みは隠れています。例えば、「約束の時間を必ず守る」のは「責任感」の表れですし、「友人の相談によく乗る」のは「傾聴力」がある証拠です。

また、短所を裏返してみるのも有効な方法です。「心配性」は「準備を怠らない慎重さ」、「頑固」は「信念を貫く強さ」と言い換えることができます。特別な経験を探すのではなく、日常の行動を振り返ってみましょう。

自己分析が終わりません。つらいです…

自己分析に「完璧な終わり」はありません。100点を目指す必要はないのです。ある程度進んだら、一度その内容でESを書いてみたり、模擬面接をしてみたりと、アウトプットを試してみましょう。実践することで、新たに見えてくる課題もあります。

もし本当につらくなったら、一度自己分析から離れてみるのも大切です。友人と話してリフレッシュしたり、大学のキャリアセンターの職員さんに相談したりすることで、客観的なアドバイスがもらえ、新たな視点が得られることもあります。

分析結果が、企業の求める人物像と合わない気がします…

無理に企業の求める人物像に自分を合わせる必要はありません。もし偽りの自分を演じて入社できたとしても、入社後にあなたが苦しむことになる可能性が高いからです。就職活動は、企業があなたを選ぶだけでなく、あなたが企業を選ぶ場でもあります。

あなたのありのままの強みや価値観を正直に伝え、それを評価してくれる企業こそが、あなたにとって本当に合う会社です。自信を持って、あなたらしさをアピールすることが、結果的に幸せなキャリアに繋がります。

まとめ:自己分析は「納得解」を見つける旅の始まり

この記事では、自己分析の進め方を5つのステップに分けて解説してきました。自己分析は、就職活動のためだけに行うものではありません。自分自身を深く理解し、納得のいく人生を歩むための、一生モノのスキルです。

就職活動中に見つけた「自分の軸」は、社会に出てからも、キャリアの岐路に立った時にあなたを導くコンパスとなるでしょう。完璧な答えを出す必要はありません。まずはノートとペンを用意して、自分史を書き出すことから始めてみてください。あなただけの「納得解」を見つける旅は、今、始まったばかりです。

参考サイト

- https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Search/Top

- https://www.job-card.mhlw.go.jp/shindan

- chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/var/rev0/0148/6469/2017101717225.pdf