「今の会社でこのまま働き続けていいのだろうか…」

「経営層と対等に話せるような、自分だけの専門的な武器が欲しい」

「将来のキャリアを考えると、漠然とした不安がある」

もしあなたがこのように感じているなら、この記事はあなたのためのものです。キャリアの岐路に立ち、自身の市場価値を高めたいと願う多くのビジネスパーソンが、一度は「中小企業診断士」という資格に興味を持つのではないでしょうか。

しかし、同時にこんな疑問も浮かぶはずです。

- 「具体的にどんな仕事をするの?」

- 「弁護士や税理士と違って独占業務がないけど、本当に役に立つの?」

- 「資格を取ったら、本当に年収は上がるの?独立して生活できる?」

この記事では、そんなあなたの全ての疑問と不安に答えます。中小企業診断士の基本的な仕事内容から、年収やキャリアのリアルな現実、そして「役に立たない」という噂の真相まで、徹底的に深掘りします。

結論からお伝えします。中小企業診断士は、単なる知識の証明ではありません。キャリアを自ら切り拓くための「実践的な思考法」と「信頼できる仲間」を得るための最強のパスポートです。

この記事を読み終える頃には、中小企業診断士という資格の本当の価値を理解し、あなたにとって最適なキャリアパスを描き、「挑戦してみよう」と次の一歩を踏み出す自信が湧いているはずです。

- 経営支援に特化した唯一の国家資格で、企業の“健康診断役”

- 独占業務はないが、自由な働き方・幅広い活躍領域が強み

- 年収は働き方次第。独立なら1,000万円以上も現実的

- 試験は一次・二次・実務補習で構成。難関だが戦略的対策で合格可能

- 受け身では活かせない。資格は“行動力ある人”にこそ武器となる

中小企業診断士は、経営全般の課題に向き合う「経営の総合医」。財務・人事・IT・マーケなどを広く学び、企業支援に活かせる国家資格です。

独占業務はないものの、企業内でも独立でもキャリアの可能性が広く、年収1,000万超も十分狙える資格として注目されています。ただし、資格取得はゴールではなくスタート。行動と専門性が成功のカギです。

第1部【What】中小企業診断士とは?-仕事と役割の全貌-

まずは「中小企業診断士とは何者か?」という基本的な疑問から解消していきましょう。一言でいえば、中小企業の経営課題を解決に導く「経営のプロフェッショナル」です。

キャリまる

キャリまる会社のお医者さん!経営のプロとして企業をサポートする仕事です。

中小企業診断士の定義と役割 - 経営の「総合医」

中小企業診断士とは、中小企業の経営課題に対して診断・助言を行う専門家であり、経営コンサルタントとして唯一の国家資格です。中小企業支援法に基づき、経済産業大臣によって登録されます。

その役割は、人間でいうところの「総合医」に例えられます。企業の健康状態を多角的に診断し、問題点を見つけ出し、処方箋(改善策)を提示するのです。財務、人事、生産、マーケティング、ITなど、経営に関するあらゆる領域を横断的に分析し、企業全体の最適化を目指します。

具体的な仕事内容 - 経営コンサルタントとしての実践

中小企業診断士の具体的な仕事は多岐にわたります。企業の状況や経営者の悩みに応じて、様々な支援を行います。

- 経営戦略の策定支援: 企業の強み・弱みや市場環境を分析し、将来の成長に向けた戦略(新規事業、事業拡大、事業再生など)を立案します。

- 経営改善: 財務状況が悪化した企業に対し、コスト削減や売上向上、資金繰り改善などの具体的な計画を策定し、実行をサポートします。

- 各種支援策の活用: 国や自治体が提供する補助金や助成金の情報を収集し、企業のニーズに合ったものを提案。複雑な申請手続きをサポートし、企業の資金調達を助けます。

- 事業承継支援: 後継者不足に悩む中小企業に対し、M&Aや事業譲渡といった選択肢を含め、円滑な事業の引き継ぎをサポートします。

- IT導入支援: デジタル化が遅れている企業に対し、業務効率化や新たな価値創造のためのITツール(クラウドサービス、ECサイトなど)の導入を支援します。

これらの業務を通じて、中小企業の持続的な成長を支えることが、中小企業診断士の使命です。

キャリまる

キャリまる「経営全体を見渡せる目」を持つ人材は、企業でも引く手あまた。応用力が武器に!

- 診断士は「経営の総合医」として多角的に課題を診断・助言

- 財務・人事・ITなど広範な知識を横断的に活用

- 補助金支援、事業承継、IT導入など支援内容も多様

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室①

「“診断士”って、そもそも何?」

優菜さん

優菜さんキャリまるさん、この前“中小企業診断士”って資格を見かけたんですけど…ぶっちゃけ何する人なんですか?診断…士…?健康診断とか…?

キャリまる

キャリまるわかる(笑)名前がちょっと固いよね。でも中身はシンプルで、“経営者の相談相手”になる国家資格だよ。つまり、企業の“経営の悩み”にアドバイスする仕事。

優菜さん

優菜さんえっ、コンサルっぽい?

キャリまる

キャリまるそう!国家資格を持った“経営コンサルタント”ってイメージが近いね。

他の士業(税理士・社労士)との違いは?

キャリまる

キャリまる「税理士=お金」「社労士=人」「診断士=経営全体」を見る専門家!

「経営の専門家」というと、税理士や社会保険労務士(社労士)を思い浮かべる方もいるでしょう。中小企業診断士は、これらの士業とどのように違うのでしょうか。

簡単に言えば、税理士が「税務」、社労士が「労務」という専門分野のスペシャリストであるのに対し、中小企業診断士は経営全体を俯瞰する「ジェネラリスト」です。各専門家が特定分野の精密検査を行う「専門医」だとすれば、診断士は前述の通り、まず全体を診察して適切な専門医を紹介する「総合医」の役割を担います。

キャリまる

キャリまる「部分」ではなく「全体」を見たい人にぴったりな資格。企業との関係性も深まります!

- 診断士は“ジェネラリスト”、他士業は“スペシャリスト”

- 他士業と連携しながら“ハブ”として機能するケースも多い

- 経営者の最初の相談役として信頼される立場にある

テーブルで役割分担を視覚化

それぞれの専門家の役割を以下の表にまとめました。これにより、中小企業診断士の独自の立ち位置がより明確になるでしょう。

| 資格名 | 専門分野 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 中小企業診断士 | 経営全般 | 経営戦略立案、経営改善、マーケティング、生産管理など、企業全体の診断と助言 | 領域を横断した総合的なコンサルティング。独占業務はない。 |

| 税理士 | 税務・会計 | 税務書類の作成代行、税務相談、節税対策 | 税務に関する独占業務を持つ。企業の「お金」の専門家。 |

| 社会保険労務士 | 労務・社会保険 | 労働・社会保険の手続き代行、就業規則作成、労務相談 | 労務に関する独占業務を持つ。企業の「人」の専門家。 |

実際には、これらの専門家が連携して一つの企業を支援するケースも少なくありません。その中で、中小企業診断士は各専門家と企業をつなぐハブとしての役割を果たすことも多いのです。

「独占業務がない」ことの本当の意味

中小企業診断士について調べると、必ずと言っていいほど「独占業務がない」という言葉を目にします。これは、税理士の税務申告代行のように、「その資格がなければできない仕事」が存在しないことを意味します。これが、「役に立たない」と言われる一因にもなっています。

しかし、この事実はデメリットだけではありません。むしろ、特定の業務に縛られないからこそ、無限の可能性があると捉えることができます。独占業務がないということは、自らの知識、経験、得意分野を活かして、自由にコンサルティングの領域を定義できるということです。

キャリまる

キャリまるむしろ“自由に活動できる”からこそ強い!

なぜ独占業務がなくても価値があるのか?

独占業務がないにもかかわらず、中小企業診断士が価値を持つ理由は、その「信頼性」と「体系的な知識」にあります。国家資格であるという事実は、クライアントである中小企業の経営者に対して、一定水準以上の経営知識と能力を有していることの強力な証明となります。

また、7科目にも及ぶ幅広い試験科目を突破する過程で得られる経営全体を体系的に理解する力は、他の資格では得難いものです。この総合的な視点こそが、部分的な問題解決ではなく、企業の根本的な課題解決を可能にし、経営者から真に頼られるパートナーとなるための基盤となるのです。

キャリまる

キャリまる縛りがない=可能性が広がる。どんな道を選ぶかはあなた次第!

- 業務の自由度が高く、個人の強みを活かしやすい

- 国家資格ゆえの信頼性で、仕事を獲得しやすい

- 広い知識で経営者に総合的な提案ができる

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室②

「新卒で取る意味あるの?」

優菜さん

優菜さんでもこれ、社会人向けって感じじゃないですか?就活生が取る意味あるのかなって…

キャリまる

キャリまるそれもよく聞く。でもね、“経営視点”を学生のうちから持ってるって、実はめちゃくちゃ強い武器なんだよ。特に総合職とか企画職を狙うなら、差がつく。

優菜さん

優菜さんなんか難しそうだけど、“この子、ちょっと違う”って思われそう…!

第2部【Why】なぜ取るのか?-年収・キャリアのリアル

資格の概要がわかったところで、次はいよいよ最も気になるであろう「なぜ取るのか?」という問いに答えていきます。年収やキャリアといった現実的な側面に、深く切り込んでいきましょう。

キャリまる

キャリまる資格で収入アップ!ただし努力次第で大きく変わります。

中小企業診断士の年収の現実

中小企業診断士の年収は、働き方によって大きく異なります。主に、企業に所属しながら資格を活かす「企業内診断士」と、独立開業する「独立診断士」の2つのキャリアパスがあります。

中小企業診断協会が実施したアンケート調査によると、独立診断士の場合、年収501万円~800万円の層が最も多いですが、1,000万円を超える高収入を得ている人も全体の約38%にのぼります。一方、企業内診断士の年収は所属する企業の給与体系に準じますが、資格手当や昇進によって500万円~800万円程度、あるいはそれ以上を目指すことが可能です。

企業内診断士と独立診断士の年収比較

年収の実態をより具体的にイメージできるよう、データを基に比較表を作成しました。ただし、これらはあくまで平均的なデータであり、個人の能力や活動状況によって大きく変動します。

| 年収レンジ | 独立診断士の割合 | 企業内診断士(参考) |

|---|---|---|

| 500万円以下 | 約40% | 主に若手・一般社員層。資格手当がつく場合も。 |

| 501万円~800万円 | 約21% | 中堅層。管理職への昇進でこのレンジに。 |

| 801万円~1,000万円 | 約10% | 安定的に案件を獲得している層。 |

| 1,001万円~1,500万円 | 約12% | 専門性を確立し、高単価案件を獲得。 |

| 1,501万円以上 | 約16% | 複数の収入源を持つトッププレイヤー。 |

出典: 中小企業診断協会「中小企業診断士活動状況アンケート調査」等のデータを基に作成

年収1,000万円以上は可能?成功の鍵

表が示す通り、独立診断士の約4割が年収1,000万円以上を達成しており、これは十分に現実的な目標です。高収入を実現する診断士には共通点があります。それは、「専門分野の確立」と「強力なネットワーク」です。

例えば、「IT導入支援」「事業承継」「海外展開支援」など、特定の分野に特化することで他のコンサルタントとの差別化を図ります。さらに、診断士協会や商工会議所、金融機関などとの連携を深め、継続的に仕事を紹介してもらえる関係性を築くことが、安定した高収入への鍵となります。

キャリまる

キャリまる「資格+専門性+ネットワーク」=キャリア自由度が爆上がり!

- 企業内なら昇進や手当、副業で年収UPが狙える

- 独立なら“専門分野+人脈”で年収1,000万円超も可能

- 成功するには「継続的な自己投資と行動力」が不可欠

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室③

「診断士って、将来どんなキャリアがあるの?」

優菜さん

優菜さん診断士って、資格取ったあとどうなるんですか?年収とかも気になります…(小声)

キャリまる

キャリまるいい質問(笑)診断士のキャリアは大きく2つ。企業で働きながら活かす“企業内診断士”と、独立して自分で仕事を受ける“独立診断士”。

優菜さん

優菜さんへぇ、独立もできるんだ…!

キャリまる

キャリまるそう。独立組は、案件によっては年収1,000万円以上も普通にある。でもそれには、専門性と信頼をコツコツ積む努力も必要だよ。

中小企業診断士になる3つの大きなメリット

年収以外にも、この資格がもたらす価値は計り知れません。ここでは、多くの現役診断士が口を揃える3つの大きなメリットをご紹介します。

- 経営視点を得てキャリアアップ

- 独立開業という選択肢

- 価値ある人脈の形成

これらのメリットが、あなたのキャリアをいかに豊かにするかを具体的に見ていきましょう。

キャリまる

キャリまる自分を変える3つの力=視点、働き方、人との出会い。

メリット1: 経営視点を得てキャリアアップ

最大のメリットは、経営者と同じ視点で物事を考えられるようになることです。学習を通じて、財務諸表から企業の健康状態を読み解き、市場の動きを予測し、最適な戦略を立てる思考法が身につきます。

このスキルは、企業内でのキャリアアップに絶大な効果を発揮します。営業職であれば、単に商品を売るだけでなく、顧客の経営課題を解決する提案が可能になります。企画職であれば、より精度の高い事業計画を立案できるようになるでしょう。結果として、社内での評価が高まり、経営企画部への異動や管理職への昇進といった道が拓けます。

メリット2: 独立開業という選択肢

中小企業診断士は、「会社の看板」に頼らずに自分の力で生きていくための選択肢を与えてくれます。定年やリストラといった会社員が抱える将来不安から解放され、自らの専門性を武器に、好きな場所で、好きな時間に、好きな仕事をするという働き方も夢ではありません。

もちろん、独立は簡単な道ではありません。顧客獲得のための営業力や、すべての業務を一人でこなす自己管理能力が求められます。しかし、まずは副業から始め、徐々に顧客を増やしていくなど、リスクを抑えながら独立を目指すことも可能です。この「独立できる」という選択肢があること自体が、大きな精神的な支えとなるでしょう。

メリット3: 価値ある人脈の形成

資格取得の過程や、その後の診断士協会での活動を通じて得られる人脈は、お金には代えがたい財産です。中小企業診断士には、多様な業界、職種、年齢の優秀な人材が集まっています。

例えば、自分が苦手な分野で困った時に相談できる仲間がいたり、他の診断士や税理士・社労士といった専門家とチームを組んで大きなプロジェクトに取り組んだりすることができます。このような質の高いネットワークは、あなたのビジネスの可能性を大きく広げ、公私にわたって人生を豊かにしてくれるはずです。

キャリまる

キャリまる視野・行動・出会いが変わる資格。挑戦するだけで見える景色が変わります!

- 経営視点での提案ができ、社内評価が一変する

- 副業・独立といった自由な働き方が視野に入る

- 横のつながり(診断士同士・他士業)で可能性が拡大

【深掘り】「役に立たない」「やめとけ」は本当か?

キャリまる

キャリまる受け身な人には効果ゼロ。でも動ける人には最強の武器!

ポジティブな側面を見てきましたが、インターネットで検索すると「役に立たない」「やめとけ」といったネガティブな意見も目につきます。なぜ、このような声が上がるのでしょうか。その理由を構造的に分析し、噂の真相に迫ります。

「役に立たない」と言われる理由の構造分析

「役に立たない」と言われる主な理由は、以下の3点に集約されます。

- 独占業務がない: 前述の通り、資格がなければできない仕事がないため、資格の価値が実感しにくい。

- 理論偏重で実践的でない: 試験で学ぶ知識は理論が中心であり、すぐに実務で使えるわけではないという批判。

- 資格取得がゴールになっている: 難関試験を突破したことで満足してしまい、その後の努力を怠る人がいる。

これらの批判は、ある一面では事実です。資格を取っただけで、魔法のように仕事が舞い込んできたり、コンサルティングができるようになったりするわけではありません。資格はあくまでスタートラインに立つための切符に過ぎないのです。

どんな人には「役に立たない」のか?

では、具体的にどのような人が「役に立たない」と感じてしまうのでしょうか。それは、資格に「ぶら下がろう」とする人です。

- 資格さえ取れば、会社が高い給料を払ってくれるだろうと期待する人

- 資格の名刺さえあれば、顧客が自然に集まってくるだろうと考える人

- 自ら専門性を磨いたり、営業活動をしたりする努力をしない人

このような受け身の姿勢では、たとえ中小企業診断士の資格を持っていても、その価値を活かすことは難しいでしょう。資格は、自ら行動する人の能力を何倍にも増幅させるブースターであり、何もしない人を助けてくれる万能薬ではないのです。

資格を最大限に活かせる人の特徴

一方で、資格を最大限に活かし、成功を収めている診断士には共通の姿勢があります。それは、現状に満足せず、常に学び、行動し続けることです。

- 自分の専門分野を定め、常に最新の知識やスキルをアップデートし続ける人

- 積極的に人脈を築き、他者と協力して価値を創造できる人

- クライアントの課題を自分事として捉え、最後まで伴走する情熱を持つ人

このような能動的な姿勢を持つ人にとって、中小企業診断士の資格は、キャリアを切り拓くための最強の武器となります。経営に関する体系的な知識、国家資格という信頼性、そして幅広い人脈が、あなたの挑戦を力強く後押ししてくれるでしょう。

キャリまる

キャリまる「とったら何をしたいか?」を考えてから挑戦すると後悔しません!

- 資格だけで仕事が舞い込むことはない(=行動必須)

- 目的や戦略がないと、資格に振り回されがち

- 成果を出す人は“専門性と人脈づくり”に長けている

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室④

「独占業務がないって、ぶっちゃけ損じゃないですか?」

優菜さん

優菜さんネットで“独占業務がない=使えない資格”って書かれてました…。それって本当ですか?

キャリまる

キャリまるそれ、半分ホント・半分ウソ。確かに“この資格がないとできない業務”はない。でも、だからこそ“自分の専門性で価値を作る”自由がある資格なんだよ。

優菜さん

優菜さん“資格にぶら下がる”んじゃなくて、“自分の武器として使いこなす”ってことですね!

キャリまる

キャリまるまさにそれ。診断士って、“キャリアを攻めに転じたい人”にとって最強のツールなんだ。

第3部【How】どうすればなれる?試験と学習法の完全ガイド

中小企業診断士の価値とリアルな現実を理解したところで、いよいよ「どうすればなれるのか?」という具体的な方法論に進みます。資格取得までの道のりと、あなたに合った学習法を見つけるための完全ガイドです。

キャリまる

キャリまる3ステップで国家資格へ!自分に合った勉強スタイルがカギ。

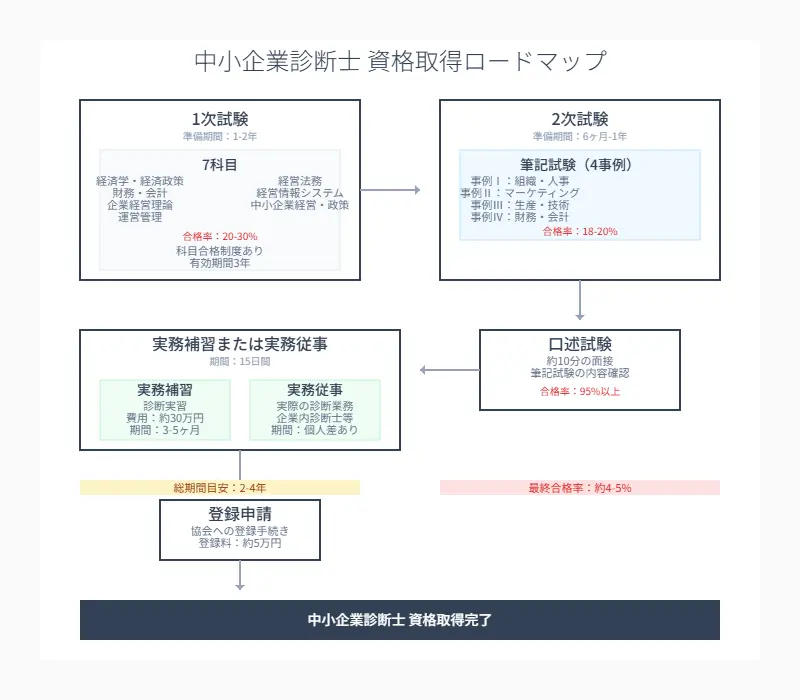

中小企業診断士になるまでの3ステップ

中小企業診断士になるには、大きく分けて3つのステップをクリアする必要があります。道のりは決して平坦ではありませんが、一つずつ着実に乗り越えていくことが合格への鍵です。

- 第一次試験(マークシート形式)に合格する

- 第二次試験(筆記・口述)に合格する

- 実務補習を修了し、経済産業大臣に登録する

このプロセスを経て、晴れて「中小企業診断士」として活動することができます。

ステップ1:第一次試験(筆記)

最初の関門は、マークシート形式の択一式で行われる第一次試験です。非常に広範な7科目から出題され、経営に関する体系的な知識が問われます。この試験は科目合格制が採用されており、一度に7科目すべてに合格する必要はなく、3年以内に全科目に合格すればクリアとなります。

第一次試験の科目と概要

第一次試験で問われる7科目は、まさに中小企業診断士に求められる知識の土台です。各科目の特徴を理解し、戦略的に学習を進めることが重要です。

| 科目名 | 主な内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 経済学・経済政策 | ミクロ経済学、マクロ経済学 | グラフや数式の理解が必要。経済ニュースへの関心も役立つ。 |

| 財務・会計 | 簿記、財務諸表分析、企業価値評価 | 計算問題が多く、簿記2級程度の知識が前提。最も重要な科目の一つ。 |

| 企業経営理論 | 経営戦略論、組織論、マーケティング論 | 経営学の主要理論を学ぶ。第二次試験との関連性が高い。 |

| 運営管理 | 生産管理、店舗・販売管理 | 工場の生産ラインや店舗運営に関する知識。具体的なイメージが鍵。 |

| 経営法務 | 会社法、知的財産権など | 企業活動に関連する法律知識。暗記だけでなく事例理解も必要。 |

| 経営情報システム | ITの基礎知識、情報システム戦略 | 近年はAIやIoTなど最新技術の動向も問われる。 |

| 中小企業経営・中小企業政策 | 中小企業白書、各種支援策 | 中小企業の実態と、国の中小企業向け政策を学ぶ。時事的な要素が強い。 |

ステップ2:第二次試験(筆記・口述)

第一次試験を突破すると、最大の難関である第二次試験が待ち受けています。これは、知識を応用して実際の企業の課題を解決する能力を問う、実践的なコンサルティング能力の試験です。

筆記試験では、4つの異なる業種の企業事例(事例Ⅰ~Ⅳ)が与えられ、それぞれ80分で診断と助言を記述します。ここで試されるのは、知識の量ではなく、「知識を使って、いかに説得力のある解決策を提示できるか」という思考力と論述力です。筆記試験に合格すると、最後に面接形式の口述試験が行われ、人物や適性が評価されます。

ステップ3:実務補習または診断実務

第二次試験に合格した後、中小企業診断士として登録するためには、最後のステップとして15日間の「実務補習」を受ける必要があります。これは、実際に中小企業を訪問し、先輩診断士の指導のもとで経営診断報告書を作成する、いわばOJT(On-the-Job Training)です。

この補習を通じて、試験勉強だけでは得られない実践的なスキルや、診断士としての心構えを学びます。また、ここで出会う同期や先輩診断士とのつながりは、将来の活動において貴重な財産となります。

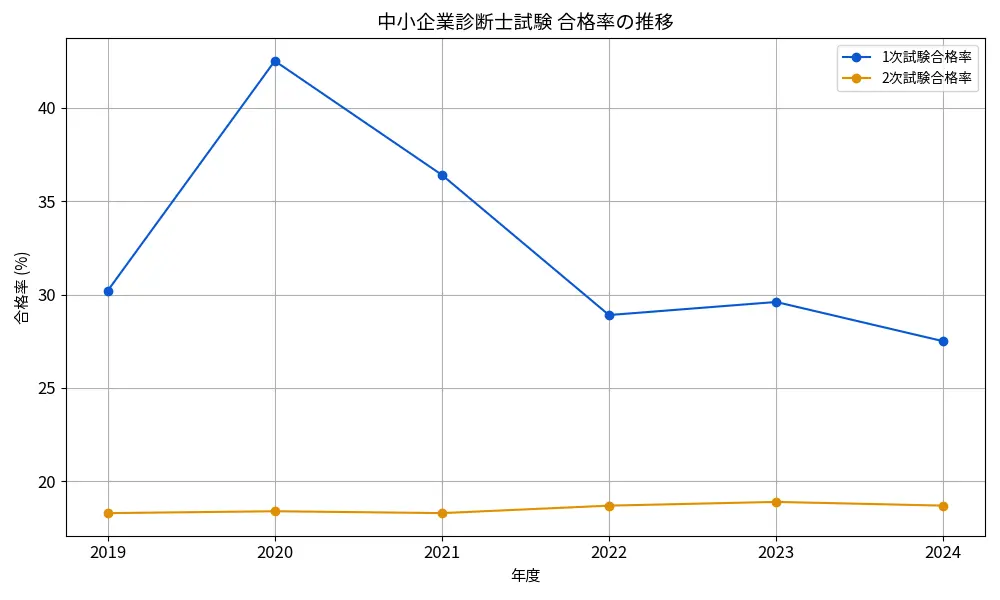

試験の難易度と合格率のリアル

| 年度 | 1次試験合格率 (%) | 2次試験合格率 (%) |

|---|---|---|

| 2019 | 30.2 | 18.3 |

| 2020 | 42.5 | 18.4 |

| 2021 | 36.4 | 18.3 |

| 2022 | 28.9 | 18.7 |

| 2023 | 29.6 | 18.9 |

| 2024 | 27.5 | 18.7 |

中小企業診断士試験は、国家資格の中でも屈指の難関試験として知られています。最終的な合格率は、年度によって変動しますが、おおむね4%~7%程度で推移しています。

- 第一次試験 合格率: 約20%~30%

- 第二次試験 合格率: 約18%

この数字からもわかるように、一次試験と二次試験、それぞれが大きな壁として立ちはだかります。生半可な気持ちでは合格できない、厳しい試験であることを覚悟しておく必要があります。

合格に必要な勉強時間は?

合格までに必要とされる総勉強時間は、一般的に800時間から1,000時間と言われています。これは、1日2~3時間の勉強を1年間毎日続けて、ようやく到達できる時間です。

もちろん、これはあくまで目安であり、あなたの現在の知識レベルや学習効率によって変動します。特に、財務・会計や経済学などの科目に馴染みがない方は、さらに多くの時間が必要になる可能性があります。働きながら合格を目指すためには、通勤時間や昼休みなどの「スキマ時間」をいかに有効活用できるかが勝負の分かれ目となります。

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室⑤

「独占業務がないって、ぶっちゃけ損じゃないですか?」

優菜さん

優菜さん試験、めっちゃ難しいって聞いたんですけど…やっぱそうなんですか?

キャリまる

キャリまる正直、**難関資格に分類されるよ。**合格率は一次が20~30%、二次は10%台。でも安心して。毎日コツコツ1~2時間を1年続ければ、到達できる現実的な目標だよ。

優菜さん

優菜さんなるほど…公認会計士とかよりは現実的?

キャリまる

キャリまる断然現実的。でも“広く浅く”の7科目をマスターしなきゃだから、効率よく勉強する戦略は大事

【客観比較】独学 vs 通信講座 vs 予備校 - あなたに合うのはどれ?

難関試験を突破するためには、自分に合った学習方法を選ぶことが極めて重要です。主な選択肢は「独学」「通信講座」「予備校」の3つ。それぞれのメリット・デメリットを客観的に比較し、あなたがどのタイプに合うのかを見ていきましょう。

あなたに合った学習スタイル診断

学習方法比較表

まずは、それぞれの特徴を一目で比較できる表をご覧ください。

| 項目 | 独学 | 通信講座 | 予備校 |

|---|---|---|---|

| 費用 | 5万円~10万円 | 10万円~30万円 | 30万円~50万円 |

| 学習時間 | 1000時間以上 | 800~1000時間 | 800~1000時間 |

| 学習ペース | 完全に自由 | 比較的自由 | カリキュラムに沿う |

| モチベーション維持 | 難しい | サポート次第 | 容易 |

| 質問環境 | なし | あり(メール等) | あり(直接質問) |

| 二次試験対策 | 難しい | 可能(添削あり) | 手厚い |

| 向いている人 | 自己管理能力が高い人 | 効率的に学びたい社会人 | 絶対に合格したい人 |

独学が向いている人・メリット・デメリット

独学の最大のメリットは、費用を圧倒的に安く抑えられることです。また、自分のペースで学習を進められる自由度の高さも魅力です。

しかし、その反面、強い自己管理能力と学習計画を立てる能力が不可欠です。疑問点があっても質問できる相手がおらず、モチベーションを維持するのも困難です。特に、独力での対策が難しい第二次試験の論述対策でつまずくケースが多く、合格率は最も低い傾向にあります。

通信講座が向いている人・メリット・デメリット

通信講座は、費用と学習効果のバランスに優れた選択肢です。時間や場所を選ばずに学べるため、忙しい社会人にとって最も現実的な学習方法と言えるでしょう。

プロが作成した効率的なカリキュラムに沿って学習でき、疑問点はメールなどで質問できます。最近では、スマホで視聴できる動画講義や、AIを活用した問題演習など、サービスも多様化しています。デメリットとしては、予備校ほどの強制力はないため、やはりある程度の自己管理は必要になります。

予備校が向いている人・メリット・デメリット

予備校の最大のメリットは、合格に直結する手厚いサポート体制です。経験豊富な講師に直接質問でき、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨することで、モチベーションを高く保つことができます。

特に、合否を分ける第二次試験の答案添削指導は非常に価値が高いです。費用が最も高額になる点と、決められた時間に校舎へ通う必要がある点がデメリットですが、「お金と時間をかけてでも、最短で合格したい」と考える人には最適な選択肢です。

注目される「養成課程」という第4のルート

最後に、あまり知られていない第4のルートとして「養成課程」があります。これは、第一次試験に合格した後、中小企業大学校などが実施する約半年間の集中コースを修了することで、第二次試験と実務補習が免除される制度です。費用は200万円以上と高額ですが、実践的な演習を通じて即戦力となるスキルが身につき、修了者同士の強固なネットワークも得られます。時間とお金に投資できるのであれば、非常に魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。

キャリまる

キャリまるスキマ時間でも大丈夫。大切なのは“続ける仕組み”を作ること!

- 試験は一次(7科目)→二次(事例記述)→実務補習の順

- 合格率は4〜7%。全科目クリアには800〜1,000時間が必要

- 独学/通信講座/予備校/養成課程の選択が分かれ道

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室⑥

|「就活生が“診断士的な視点”を持っているとどうなる?」

優菜さん

優菜さん私、マーケとか経営企画に興味あるんですけど、それに診断士って活かせますか?

キャリまる

キャリまるめっちゃ活きる!たとえば“経営戦略って何?”“SWOT分析ってどう使うの?”って面接で聞かれても、診断士の勉強をしてたら“自分の言葉で語れる”ようになる。

優菜さん

優菜さんガクチカでも使えそう!

キャリまる

キャリまるそう。たとえ資格取得までいかなくても、“診断士を勉強した経験”って、就活での差別化ポイントになるよ。

中小企業診断士に関するQ&A

中小企業診断士は何をするの?

まず、企業の現状分析。

売上や利益の動き、組織の体制、人材の状態などをヒアリングやデータで把握して、「どこに課題があるのか?」を明らかにします。

次に、経営改善のアドバイス。

たとえば「新商品を出したいけど売れるか不安」という相談があれば、マーケティングの視点から分析したり、ターゲット戦略を提案したりします。

また、補助金や助成金の活用支援もよくある仕事です。

中小企業は資金繰りが厳しいことが多いため、国や自治体の支援制度をうまく活用できるようにアドバイスします。

さらに、事業承継やM&Aの相談も増えています。

経営者が高齢になり「後継者がいない…」というときに、どう会社を引き継ぐかを一緒に考えたり、事業売却のサポートをすることもあります。

中小企業診断士は難しいですか?

はい、中小企業診断士の試験はかなり難しい部類に入ります。

その理由は大きく3つあります。まず、試験範囲がとても広いです。

経済学・会計・マーケティング・法務・情報システム・中小企業政策など、ビジネスに関わるほぼすべての分野が出題されます。まさに「総合力」を問われる国家資格です。

次に、合格までに時間がかかること。

一次試験と二次試験の2段階があり、合格までに平均で1,000時間以上の学習が必要と言われています。社会人が仕事と両立して目指すには、計画的な勉強が欠かせません。

さらに、二次試験の記述式が難関です。

暗記だけでは通用せず、実務的な「考える力」や「論理的な文章力」が問われます。解答が採点基準に合っていないと、いくらいいことを書いていても点数になりません。

中小企業診断士の年収はいくらですか?

中小企業診断士の年収は、働き方によって大きく差が出るのが特徴です。

たとえば、会社員として企業内で働く「企業内診断士」であれば、年収はおおよそ500万〜800万円くらいが一般的です。診断士の資格があることで昇進や昇給に有利になるケースも多く、キャリアアップの武器として使われています。

一方で、独立してコンサルタントとして活動する「独立診断士」になると、年収の幅はさらに広がり、平均で800万円前後、高い人では1,000万円〜2,000万円以上を稼ぐ人もいます。なかには講演・執筆・補助金支援・企業研修などを組み合わせて、年収3,000万円超えを達成する人もいます。

ただし、独立したばかりの時期は仕事を取るのが難しく、年収200〜300万円台からのスタートになることも珍しくありません。

中小企業診断士になると何ができるようになりますか?

中小企業診断士になると、経営に関する専門的なアドバイスや支援を行えるようになります。具体的には、以下のようなことができるようになります。

まず、中小企業に対して経営コンサルティングができるようになります。たとえば「売上が伸びない」「新しい事業を始めたい」「後継者がいない」といった悩みに対して、分析をして改善策を提案できます。

次に、公的機関や自治体の支援事業に関わるチャンスが広がります。たとえば「補助金の申請サポート」「創業支援」「事業承継アドバイザー」といった仕事が、中小企業診断士として登録することで受けられるようになります。

さらに、副業や独立の道が開けるのも大きなポイントです。会社員としての本業を持ちながら、副業で診断士業務をする人もいれば、独立してフリーのコンサルタントとして活動する人もいます。

診断士ネットワークに入ることで、人脈や仕事の機会が広がるのも魅力のひとつです。資格取得者同士で案件を紹介し合ったり、チームでコンサル業務を行ったりすることもよくあります。

中小企業診断士 何年かかる?

中小企業診断士の資格を取るまでにかかる年数は、人によって異なりますが、一般的には1〜3年程度が多いです。

たとえば、仕事をしながらコツコツ勉強する社会人の場合、週10〜15時間の勉強ペースで2年くらいかけて合格する人が多いです。一次試験を1年目で合格し、二次試験を2年目で突破するようなイメージです。

一方で、計画的に時間を確保して集中して勉強できる人は、最短で1年以内に合格することも可能です。特に大学生や転職活動の合間にフルで取り組める人なら、半年〜1年で合格するケースもあります。

逆に、仕事が忙しくてなかなか勉強時間が取れなかったり、二次試験でつまずいたりすると、3年〜5年以上かかるケースも珍しくありません。

中小企業診断士はどこで働けますか?

中小企業診断士は、働き方によってさまざまな場所で活躍できます。

まず、最も多いのが一般企業の社内コンサルや経営企画部門です。資格があることで、経営戦略や事業改善に関わるポジションで活躍しやすくなります。大企業だけでなく、ベンチャー企業や中堅企業でも重宝されることがあります。

次に多いのが、中小企業支援を行う公的機関です。たとえば、商工会議所・中小企業基盤整備機構・よろず支援拠点・自治体の経営相談窓口などで、アドバイザーや相談員として働くことができます。

また、コンサルティング会社やシンクタンクでも活躍できます。特に中小企業や地方企業に特化したコンサル会社では、中小企業診断士の資格が信頼の証として評価されやすいです。

さらに、独立してフリーランスのコンサルタントとして活動する人も多いです。補助金申請の支援、経営改善のアドバイス、セミナー講師、執筆など、個人で幅広い案件を請け負うことができます。

中小企業診断士が人気なのはなぜですか?

中小企業診断士が人気なのは、「実用性が高くて、キャリアの選択肢が広がる資格」だからです。まず、ビジネスのあらゆる知識が体系的に身につくことが大きな理由です。経営戦略、会計、マーケティング、法務、ITまでカバーしており、どんな業種でも役立つ「経営の教養」として高く評価されています。

次に、転職や昇進に強い資格であること。特に「経営企画」や「新規事業」などのポジションを狙ううえで、中小企業診断士を持っていると信頼されやすくなります。国家資格なので履歴書の見映えも良く、社内評価にもつながります。

さらに、副業や独立にもつながる資格として人気です。コンサルタント、補助金アドバイザー、セミナー講師など、資格を活かして個人で収入を得る道が開けるため、「会社に縛られない働き方」を目指す人からも支持されています。

そしてもう一つは、名刺代わりになる肩書きが得られること。「○○士」という専門家としての信頼感があるため、人脈づくりや仕事の受注にも効果的です。

中小企業診断士は誰でもなれるの?

はい、中小企業診断士は基本的に誰でも目指せる資格です。年齢・学歴・職歴などに制限はなく、「試験に合格すればOK」というオープンな国家資格です。

たとえば、大学生でも、社会人でも、主婦でも、定年後の人でもチャレンジできます。実際、受験者には20代〜60代まで幅広い年代の人がいて、それぞれのライフステージに合わせて挑戦しています。

ただし、「誰でも受けられる=簡単に取れる」わけではありません。合格には一次試験・二次試験・実務補習(または実務経験)が必要で、合格までに平均1,000時間以上の勉強が必要と言われています。

だからこそ、なろうと思えば誰でも目指せるけれど、本気で取り組まないと合格は難しい資格でもあるんです。

「キャリまるさん、教えてください!」シリーズ|優奈の就活相談室⑦

「診断士って、ぶっちゃけ“就活の奥の手”ですか?」

優菜さん

優菜さん結論、診断士って就活生にとって“アリ”ですか?

キャリまる

キャリまるうん、“長期的に見て、圧倒的にアリ”。今すぐ取る必要はないけど、“社会人になる前に経営の視点を知っておく”って、めちゃくちゃ価値があるよ。

優菜さん

優菜さんやってみたくなりました!

キャリまる

キャリまるいいね!まずは“中小企業診断士の入門本”とか、“診断士系YouTube”からでもOK。気軽にキャリアを広げてみよう!

まとめ:中小企業診断士はキャリアを切り拓く最強のパスポート

この記事では、「中小企業診断士とは何か」という問いに対し、仕事内容、年収、メリット、試験の難易度、学習方法まで、あらゆる角度から徹底的に解説してきました。

中小企業診断士は、独占業務がないからこそ、自らの意志と努力でキャリアをデザインできる、可能性に満ちた資格です。学習の過程で得られる経営全体を俯瞰する視点、国家資格という社会的信用、そして志を同じくする仲間とのネットワークは、あなたの人生にとってかけがえのない財産となるでしょう。

もちろん、合格への道のりは険しく、資格取得がゴールではありません。しかし、現状を打破し、専門性を武器に自らの手で未来を切り拓きたいと強く願うなら、挑戦する価値は十分にあります。資格取得は、あなたのキャリアにおける最強のパスポートとなり得るのです。

まずは中小企業診断協会の公式サイトを訪れたり、関連書籍を手に取ってみたりすることから、あなたの新たな挑戦を始めてみてはいかがでしょうか。