フレームワークを活用した自己分析は、就活成功とキャリア形成に直結する。自分の強みと方向性を明確にし、面接や企業選びで一貫性を発揮できる。

対象:就活生・転職活動中の若手人材

メリット:自分の強み・価値観を整理でき、企業選びや自己PRに活用できる

注意点:自己満足に陥らず、第三者視点や環境要因も取り入れることが必要

就職活動を成功に導くためには、自己分析が欠かせません。自己分析を効果的に行うためには、さまざまなフレームワークを活用することが有効です。

本記事では、自己分析に役立つフレームワークの基本から具体的な活用法までを解説し、就活成功へのステップを紹介します。

フレームワークの基本と就活への活用法

キャリまる

キャリまるフレームワークは自己分析を体系的に進める枠組みであり、就活では自分の強みや弱みを可視化して企業選びや面接対策に活用できます。場当たり的な自己PRではなく、一貫性のあるキャリア観を伝えることで、企業とのマッチング精度を高め、内定獲得につながります。

※OECD「Skills Outlook」/経産省「社会人基礎力育成指針」。

フレームワークは「思考整理の補助ツール」として有効

就活では強み・弱みを明確にし方向性を決定できる

キャリア形成にも長期的に役立つ

フレームワークとは、情報や思考を整理するための枠組みのことです。就活においては、自己分析を効率的に進めるためにフレームワークを活用することで、自分の強みや弱みを明確にし、目指すべき方向性を見定めることができます。

自己分析に使われる代表的なフレームワークには、自分史、モチベーショングラフ、SWOT分析、そしてWill-Can-Mustなどがあります。これらの方法を使うことで、自分自身を多角的に理解し、適切なキャリアプランを描くことができます。

就活において、自己分析が深く行われていると、面接時に自信を持って自分をアピールすることができます。また、企業が求める人材像と自分の特性を一致させることができるため、内定獲得の可能性も高まります。

フレームワークを使った自己分析は、単に就活のためだけでなく、今後のキャリア形成にも生かせる重要なプロセスです。自己理解を深めることで、より納得のいくキャリア選択を行うことができるでしょう。

キャリまる

キャリまる1つの手法だけでなく、複数のフレームワークを組み合わせることで自己理解が深まります。客観的な視点を加えるために、他者からのフィードバックも積極的に取り入れましょう。

自分史を通じた自己分析の進め方

キャリまる

キャリまる自分史は過去の経験を体系的に振り返り、価値観や行動特性を明確にする基盤です。これにより、自分の強み・課題を整理し、面接で語るエピソードの源泉にもなります。

※文科省「キャリア教育推進指針」では「自分史作成」を推奨。

過去の成功・失敗体験から強みを抽出できる

モチベーション源泉や価値観を把握できる

面接での具体例に活用可能

自分史とは、自分の過去を振り返り、人生の出来事や経験を整理する手法です。これを通じて、自分の価値観や行動パターンを理解することができます。自分史を作成する際は、小学校から現在までの主要な出来事を年表形式で書き出します。

自分史を振り返ることで、過去の成功体験や失敗体験から自身の強みや課題を抽出することが可能です。また、どのような状況でモチベーションが高まったのか、逆にストレスを感じた場面は何だったのかを分析することも重要です。

自己分析を行う上で、自分史は基礎となる情報源です。過去の経験を整理することで、将来に向けてどのように活かすかを考えるヒントが得られます。特に、面接などで自分の経験を具体的に語る際に役立ちます。

自分史を作成する際は、客観的な視点を持つことも重要です。第三者に意見をもらったり、フィードバックを受けることで、より深い理解が得られます。

キャリまる

キャリまる客観性を担保するため、家族や友人に見てもらうと新しい視点が得られます。ポジティブ・ネガティブ両面を公平に振り返ることが重要です。

モチベーショングラフで見る自分の特性

キャリまる

キャリまるモチベーショングラフは、自分のパフォーマンスを左右する環境や状況を明確にします。就職活動において、自分が輝ける条件を整理できるため、企業選びや自己PRに直結します。

※米国NACE(National Association of Colleges and Employers)の調査で「モチベーション要因の把握が職場適応率を高める」と報告。

行動の源泉を可視化できる

好む環境・苦手な状況を把握できる

面接で「なぜその時頑張れたか」を説明可能

モチベーショングラフは、時間軸に沿って自分のモチベーションの高低をグラフ化する手法です。これにより、何が自分を動かすのか、どのような状況でパフォーマンスが上がるのかを視覚的に理解することができます。

グラフを描く際は、過去の出来事に対するモチベーションの変化を曲線で表します。ピークや谷があった時期を詳しく振り返り、それがなぜ起きたのかを分析します。この作業によって、自分がどのような環境を好むのかが見えてきます。

モチベーショングラフは、自分がどのような状況で能力を発揮できるかを理解するのに役立ちます。これにより、自分に合った職場環境や仕事のスタイルを選ぶことが可能になります。

さらに、モチベーショングラフを他者と共有することで、より客観的なフィードバックを得ることができます。他者の視点から自分の特性を見直すことで、新たな気づきを得られるかもしれません。

キャリまる

キャリまるグラフは主観に偏りやすいため、定量化(点数化)して振り返るとより客観的に分析できます。他者と共有し、第三者視点を取り入れると新しい気づきも得られます。

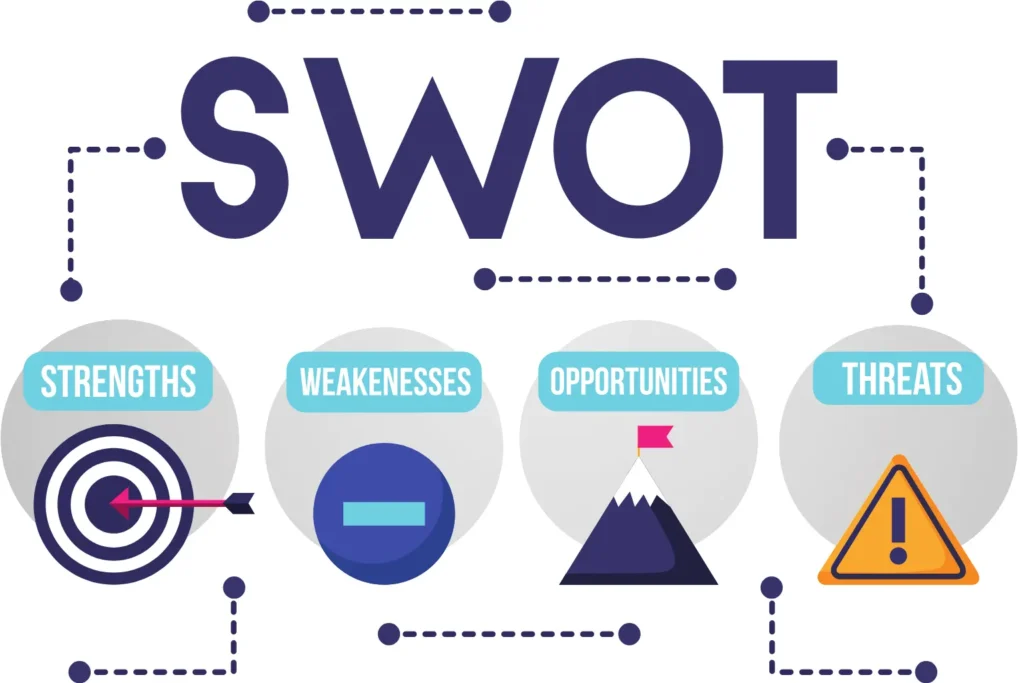

SWOT分析で強みと弱みを明確化する

キャリまる

キャリまるSWOT分析は強み・弱み・機会・脅威を整理し、内外の視点から自己理解を深められます。戦略的に就活を進める上で有効で、企業との相性やキャリア選択を合理的に判断する基盤となります。

※マッキンゼー企業調査レポート/ISO 56002(イノベーションマネジメント基準)で「外部環境と内部能力の適合」が重要とされる。

内面的特徴と外部環境を同時に分析可能

職種・企業選びの判断軸を明確化

戦略的な自己PRが可能

SWOT分析は、自分の強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)を整理するフレームワークです。この手法を用いることで、自己理解を深め、戦略的に就活を進めることができます。

まず、自己の強みと弱みを洗い出すことから始めます。強みは自分が得意とすることや成功した経験を指し、弱みは苦手なことや失敗した経験です。それを踏まえて、今後のキャリアで活かせる機会や乗り越えるべき脅威を考えます。

SWOT分析は、内面的な特徴だけでなく、外部環境も考慮に入れるため、より実践的な自己分析が可能です。これにより、企業選びや職種選択の際の判断基準を明確にすることができます。

SWOT分析を定期的に見直すことで、常に最新の自分を理解し、変化に対応したキャリア戦略を立てることができます。就活に限らず、自己成長のツールとして活用することができます。

キャリまる

キャリまる就活前だけでなく、定期的にSWOTを更新し、環境変化に対応しましょう。企業分析と組み合わせると、より実践的な自己分析に進化します。

Will-Can-Mustで目標設定を具体化

キャリまる

キャリまるWill-Can-Mustは「やりたいこと」「できること」「やるべきこと」を整理し、現実的かつ情熱を持てるキャリア目標を設定できるフレームです。就活においても志望理由やキャリアビジョンを説得力を持って語れるようになります。

※MIT Sloan Management Review「キャリア設計研究」/経産省「未来人材ビジョン」。

キャリアビジョンを具体化できる

自己PRや志望動機の一貫性を高める

長期的モチベーション維持につながる

Will-Can-Mustは、自分の目標設定を具体化するためのフレームワークです。Willは「やりたいこと」、Canは「できること」、Mustは「やるべきこと」を指します。この3つを整理することで、現実的かつ情熱を持って取り組める目標を設定できます。

まず、自分のやりたいこと(Will)を明確にします。次に、自分ができること(Can)を現実的に評価し、最後に、自分がやるべきこと(Must)を社会的な責任や役割から導き出します。

このフレームワークを活用することで、自分のキャリアビジョンが具体化され、就活においても説得力のある自己PRが可能となります。また、自分の目標に向けたアクションプランを具体的に描くことができます。

Will-Can-Mustを定期的に見直すことで、自分の目指す方向性を確認し、必要に応じて軌道修正することができます。これにより、常にモチベーションを維持しながら目標に向かって進むことができるでしょう。

キャリまる

キャリまる一度作成したら終わりではなく、半年ごとに見直しましょう。社会や自分の状況変化に応じて軌道修正できることが、長期的なキャリア成功の鍵です。

自己分析を活かした就活成功のステップ

キャリまる

キャリまる自己分析の成果は企業選び・ES・面接すべてで役立ちます。自分の強みを理解し、企業の求める人物像と結びつけることで「選ばれる理由」を明確化できます。

※リクルート「就職白書」/Deloitte「Global Human Capital Trends」で「自己理解がキャリア成功の基盤」と指摘。

企業選びに自己分析を活かせる

面接やESで一貫性を示せる

内定獲得後もキャリア形成に応用可能

自己分析によって得られた情報は、就活の様々なシーンで活かすことができます。まずは、自身の強みや特性を活かした企業選びから始めます。企業研究を行い、自分に合った企業を見極めることが重要です。

次に、面接対策です。自己分析で明確になった強みや経験をもとに、具体的なエピソードを準備します。これにより、面接官にしっかりと自分の魅力を伝えることができます。

また、自己分析を通じて得られた目標や価値観は、エントリーシートや履歴書にも反映させます。自分の言葉で語れる内容を準備することで、一貫性のあるアピールが可能です。

就活は単に内定を取るだけでなく、自分らしいキャリアを築くためのステップです。自己分析をしっかりと行い、それを活かして納得のいく就活を進めましょう。

自己分析を通じて自分自身を深く理解し、それを就活に活かすことができれば、内定獲得の可能性は大いに高まります。フレームワークを活用することで、効率的に自己分析を行い、目指すべきキャリアを明確にしましょう。自分の未来を切り拓くために、今こそ自己分析を始める時です。

キャリまる

キャリまる面接用にエピソードを整理し、一貫性ある自己PRを準備しましょう。内定後も自己分析を見直し、キャリア形成に活かす姿勢が大切です。

Q&A

自己分析はどのタイミングで始めるべき?

大学2〜3年の就活準備期から始めるのが理想です。早めに着手することでESや面接対策に余裕が生まれ、志望企業研究も深められます。

- 厚生労働省「キャリア形成支援」では、就活前に自分の強み・適性を整理することが重要と明記。

- 文部科学省「キャリア教育」では、早期からの自己理解が進路選択の質を高めると指摘。

- JASSO「キャリア支援ハンドブック」でも、大学3年の夏インターン前から自己分析を推奨。

SWOT分析は一度作ればいい?

一度で終わりではなく、状況や経験の変化に応じて更新する必要があります。自己分析や企業研究は時間とともに変わるためです。

- 厚生労働省「キャリア形成支援」では、自己理解は「継続的に振り返り、更新すること」が重要と明記。

- 文部科学省「キャリア教育」でも、環境や経験の変化に合わせて分析を繰り返すことを推奨。

- JASSO「キャリア支援ハンドブック」でも、自己分析ツール(SWOT等)は複数回の見直しが有効と解説。

自己分析を客観的に進める方法は?

友人やOBにフィードバックをもらう・診断ツールを使う・過去の実績を数値化するのが効果的です。主観だけでなく外部視点を取り入れることが重要です。

- 厚生労働省「キャリア形成支援」では、自己理解は「第三者の意見を得る」ことで深まると記載。

- 文部科学省「キャリア教育」でも、ワークシートや診断ツールの活用を推奨。

- JASSO「キャリア支援ハンドブック」では、自己分析は客観データ(成果・行動記録)との照合が有効と解説。

自己分析はどのくらいの期間かけるべき?

1〜2か月を目安に、過去の経験整理→強み抽出→面接で話せる形に落とし込むのが一般的です。

- JASSO「就活支援資料」でも段階的な自己分析を推奨。

診断ツールはどれを使えばいい?

SPI性格検査、MBTI、自己PR診断ツールなどが就活ではよく利用されます。

- 文部科学省「キャリア教育プログラム」でも心理検査や自己診断の活用を紹介。

就活で自己分析のあとにやることは?

業界・企業研究に進み、志望動機や自己PRを作成することです。その後、エントリーシート作成・面接練習へとつなげます。

- 厚生労働省「新卒応援ハローワーク活用ガイド」では、自己分析→企業研究→応募書類→面接という流れを提示。

- 文部科学省「キャリア教育」では、自己理解を進路選択と企業研究に結びつけることが重要と記載。

- JASSO「キャリア支援ハンドブック」でも、自己分析を基盤に志望動機やガクチカを作る流れを解説。

就活の自己分析のゴールは?

自分の強み・価値観・適性を明確にし、企業選びや志望動機、自己PRに一貫性を持たせられる状態にすることです。

- 厚生労働省「キャリア形成支援」では、自己理解を進路選択や応募書類作成に結びつけることを目的とすると記載。

- 文部科学省「キャリア教育」では、自己分析は「自分の価値観や将来像を基盤に進路選択するため」に必要と説明。

- JASSO「キャリア支援ハンドブック」では、自己分析の最終目標は「面接で一貫性ある自己表現ができる状態」と解説。

己分析が終わったかどうかの判断基準は?

自己PR・志望動機・ガクチカを一貫したストーリーで話せるかどうかが基準です。

- JASSO「就活支援資料」で、自己分析の完成度は面接準備で確認できると記載。

出典URL

- 厚生労働省:キャリア形成支援

https://www.mhlw.go.jp - 文部科学省:キャリア教育

https://www.mext.go.jp - JASSO:キャリア支援ハンドブック

https://www.jasso.go.jp - 経済産業省:企業分析・戦略立案ガイドライン

https://www.meti.go.jp

まとめ

自己分析は就活の成功だけでなく、長期的なキャリア形成の土台となります。フレームワークを用いることで、自分の特性や強み・弱みを多角的に理解でき、企業選びや自己PRに一貫性を持たせられます。

さらにOECDやリクルートの調査でも、自己分析の徹底度は内定率や職場定着率に影響すると報告されています。大切なのは「やりっぱなしにせず、定期的に見直すこと」。自己分析は未来を切り拓くツールです。今の就活だけでなく、将来のキャリア形成まで視野に入れて取り組んでください。

出典URL

- 経済産業省|社会人基礎力育成指針

https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/ - 文部科学省|キャリア教育推進指針

https://www.mext.go.jp/ - OECD|Skills Outlook

https://www.oecd.org/education/skills-outlook/ - ISO 30414(人的資本報告ガイドライン)

https://www.iso.org/standard/69338.html - NACE(米国大学・雇用者協会)調査

https://www.naceweb.org/ - リクルート|就職白書2024

https://www.recruit.co.jp/ - Deloitte|Global Human Capital Trends

https://www2.deloitte.com/